叶斌:《建立农业信贷担保体系 创新金融支农服务机制》

发布日期:2016-03-20 18:00:00 来源:

李克强总理在今年的《政府工作报告》中明确要求“建立全国农业信贷担保体系”,“引导带动更多资金投向现代农业建设”。在2015年底召开的中央经济工作会议上,当论及现代农业建设时李克强总理强调要“创新金融支农服务机制”。可见中央决策层面已经把金融支农的机制创新纳入到农业供给侧结构性改革的布局之中。本文以李克强总理两句话为标题,探讨当下金融支农的政策亮点和模式创新。

一、金融支农的历史困局

我国现代意义上的农村金融的起源可以追溯到20世纪20年代初期,河北省香河县成立的我国最早的信用合作社。新中国建立以后,以农村信用合作社为主体的农村金融兴起,以后几经变革,1996年8月国务院颁布了《关于农村金融体制改革的决定》(国发[1996]33号),渐次演化成今天的格局。客观地说,今天的农村金融还处于困局之中。农村特别是贫困地区金融资源本来就很匮乏,却很容易被抽吸到城市;而金融资源从城市回流农村、发展农业、服务农民却缺少路经,非常困难。现状是,城市金融机构服务支农的难处在于:政策有鼓励,操作无路径;资金有富裕,安全无保证;利率能规范,成本难控制。村镇金融机构支农的难处在于:信贷期限短,无法匹配创业周期;贷款利率高,超过“三农”承受能力。笔者把这种农村金融困局概括为:农村有丰富的产业资源,因信用环境脆弱,被闲置了;农民有巨大的创业热情,因融资门槛高企,被抑制了;农业有强劲的发展势头,因金融服务匮乏,被阻滞了。

造成农村金融困局的病根子在哪里呢?主要是农村金融供给侧出了问题。在传统农村金融模式中,金融供给一是信贷产品单一化,二是抵押方式呆板化,三是服务理念陈旧化,无法满足“三农”企业多样化、个性化、差异化的金融需求,不仅难以形成金融“活水”浇灌“三农”企业,而且还给需求侧积累了库存增加、成本增加、短板增加等问题。

二、金融支农的政策亮点

2015年底召开的中央农村工作会议首次强调“要着力加强农业供给侧结构性改革,提高农业供给体系质量和效率”。现代农业需要现代金融的支撑,农村金融供给侧的改革肯定是农业供给侧结构性改革的题中应有之意。早在2015年7月,财政部、农业部、银监会发出的《关于印发〈关于财政支持建立农业信贷担保体系的指导意见〉的通知》(财农[2015]121号,以下简称《指导意见》),就清晰地传递出中央层面改革金融支农供给侧的重大决策信号。《指导意见》开宗明义:“按照党中央、国务院统一决策部署,发挥好资源配置中市场决定性作用和政府引导作用,创新财政和金融协同支农机制,建立健全政策性农业信贷担保体系,促进农业适度规模经营和转变农业发展方式,加快农业现代化建设。”这简练的一段话,闪烁着许多前所未有的政策亮点。

(一)创新了一个机制。构建财政与金融协同支农机制,即建立健全政策性农业信贷担保体系,在农村金融供给侧进行结构调整和功能优化。财政支农传统做法多是流量管理,出台以一次性补贴为主要特征的资金化支农政策。这些政策虽然立竿见影,但是多半关注程序合规,难以实现效果更好,资源配置的综合效用达不到理想状态。现在《指导意见》“(2015年)把中央财政安排的支持粮食适度规模经营资金投入重点和工作重点优先放在支持建立省级农业信贷担保机构”,就是对部分财政支农资金尝试进行存量管理,形成以功能性保障为显著特征的资本化支农政策。政策一小步,创新一大步。

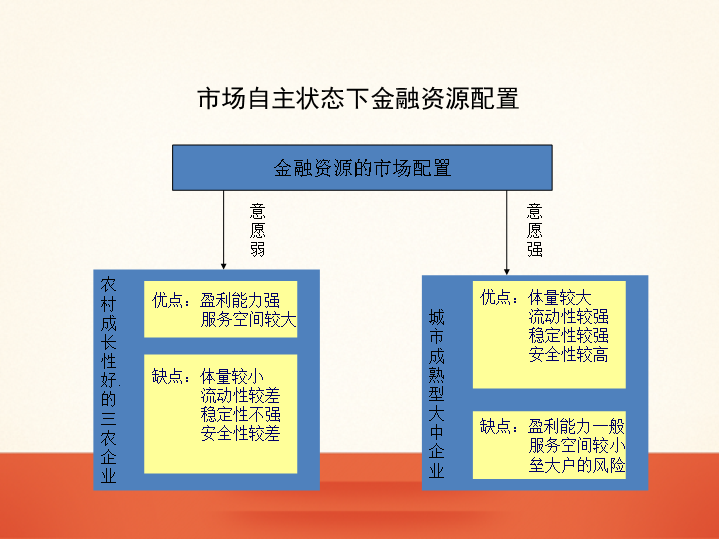

(二)发挥了两个作用。一是不影响发挥好资源配置中市场决定性作用,二是创造性地发挥好政府引导作用。“三农”一直是金融资源配置的弱势领域,在市场自主状态下,有两种因素天然阻碍了市场自主决定向“三农”企业配置金融资源,一种因素是绝大多数新型农业经营主体够不上金融机构的授信“门槛”,进入不了银行的信贷视野,另一种因素是各类新型农业经营主体很难经得起商业银行按“安全性、流动性、效益性”的经营原则来考量,因此即使进入信贷视野也很难受到青睐(如图一所示)。

(图一:市场自主状态下金融资源的配置)

因此,在金融资源供给侧创造性地发挥好政府引导作用,构建政策性农业信贷担保体系,形成财政与金融协同支农效应,破除金融资源流向新型农业经营主体的天然屏障,为成长性好的新型农业经营主体弥补短板、增加信用,从而吸引商业银行自主决定为此提供信贷服务(如图二所示)。

(图二:市场调控状态下金融资源的配置)

(三)实现了三个促进。一是促进了多种形式农业适度规模经营,二是促进了转变农业发展方式,三是促进了现代农业建设。

农业信贷担保体系的政策性运营模式决定了它基本属于准公共产品(服务),维护国家粮食安全、促进农业健康发展的公益性质非常明显,而盈利性则是处于次要的位置。但作为独立的市场主体,《指导意见》为它构建了可持续经营的商业模式,这是它区别于其他公益组织关键所在。按《指导意见》的设计,农业信贷担保机构的商业可持续模式必须强化“三个机制”。一是强化“补血”机制。这是政策层面的机制。政府建立农业信贷担保经营风险补助机制,对此《指导意见》规定非常明确。二是强化“储血”机制。这是管理层面的机制。农业信贷担保机构自身须有相应的风险管控水平,提升保前的项目选择和尽职调查能力、保中的项目研判和风险审查能力、保后的项目跟踪和过程服务能力,最大限度降低代偿、减少损失。同时,各项内部管理也要跟上,堵塞跑冒滴漏现象,保障国有资本金的保值增值运营能力。三是强化“造血”机制。这是战略层面的机制。服务“三农”是对农业信贷担保机构的综合能力的考验,农业企业蹒跚起步很弱小,担保机构要有胆识挺进;农业企业成长过程很漫长,担保机构要有耐心服务;农业企业发展成果很丰富,担保机构要有智慧分享。灵活运用企业成长“种子”阶段的投资、签订参股期权协议和“保转股”等方式,实现与发展前景好、竞争优势强、未来价值高新型农业经营主体的成果分享。通过分享新型农业经营主体的发展成果,构建和培育农业信贷担保机构的“造血”机制。

三、金融支农的模式创新

在政策性农业信贷担保体系主导构建的“客户联手开发、信贷集合处理、风险共同管理、责任分别承担”(即服务功能集约化、信贷业务集合化的“双集贷款”)制度框架下,逐步开发金融支农“接安徽地气、适江淮水土”的产品新模式、渠道新模式、流程新模式。

(一)银行发起模式(集成化战略)。政策性农业信贷担保机构的合作银行根据其自身优势,将其存量客户进行整治归集,把生产经营好、成长前景好、诚信品质好的客户批量推荐给政策性农业信贷担保机构发展增量业务。在风险责任二八分担的前提下,户上做优,量上做大,合理释放各类新型农业经营主体适度规模经营的潜力。

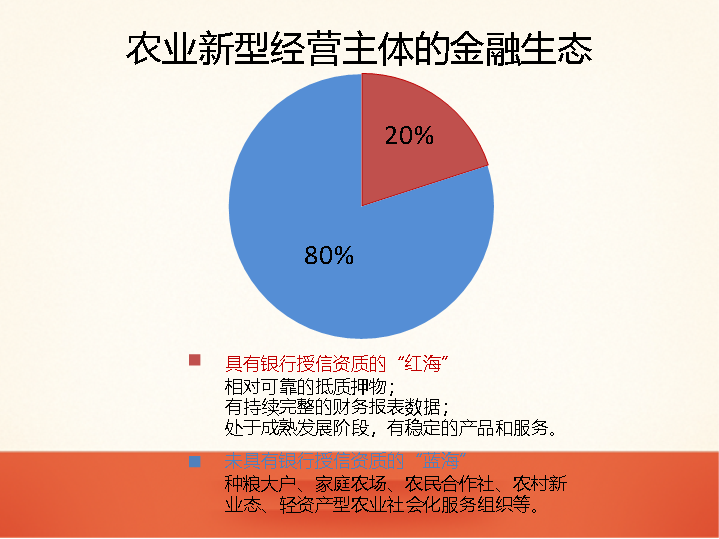

(二)政府发起模式(差异化战略、“蓝海”战略)。以中粮大县、大片、大户为重点,充分发挥地方政府财政、农业主管部门动员力量、组合资源、综合管控的作用,把最缺乏信贷支持的且具有良好诚信品质和合理发展空间的种粮大户、家庭农场、农民合作社筛选出来、帮扶起来,把新型农业经营主体的“蓝海”地带激活起来。呼应政府发起模式,政策性农业信贷担保机构要实施差异化战略,与银行业金融机构错位发展。新型农业经营主体具备银行传统信贷授信条件的仅占20%左右,约80%都是在银行信贷视野之外的“蓝海”地带惨淡经营

(图三:新型农业经营主体的金融生态)

(如图三所示)。政策性农业信贷担保机构及其构建的担保体系要抛开与银行同质化作业的旧格局,以差异化思维逻辑,构建自己的客户筛选标准、风险评判体系、安全设置方式,让更多企业有好的产品、经营者有好的人品、只是缺少好的抵押品的新型农业经营主体获得增信融资。

(三)龙头带动模式(一体化战略)。在资质优良、经营稳健的农业生产加工龙头企业的产业链、产品链上设计信贷担保产品和服务,以前向一体化、后向一体化、同心多元化的战略思维吸附尽可能多的发展有潜力、当下有短板的小微农企和经营户同成长共进步。

(四)平台撮合模式(数据化战略)。一类是股权交易平台。为经过平台培育的信息透明治理规范的整批的农业企业提供债权融资、股权融资的担保增信服务,还可以通过担保把众筹的理念引入农村,

(图四:政策性农业信贷担保支撑的互联网金融平台)

为农字头企业转变经营方式、发展方式提供桥段、打通关节。另一类是互联网金融平台(如图四所示)。

供给侧的模式创新也要需求侧的管理策应。配合金融支农产品新模式、渠道新模式、流程新模式的施行,需求侧须同步建立几项机制。

(一)客户培育机制。客户培育先行是政策性农业信贷担保机构服务新型农业经营主体必须建立的担保理念。传统信贷是从客户提出融资需求时做起的,对客户融资的前期基础缺少了解和追溯,势必要依赖抵质押物,这自然提高了服务门槛,收窄了服务空间。现在我们要敢于对没有可靠抵押品的新型农业经营主体提供融资担保,就应对其成长历程提前关注,让客户培育工作先行,先行提升经营主体理念,先行提高企业管理水准,先行优化企业经营环境,帮助新型农业经营主体以正确的理念、稳健的步伐、健康的形态进入信贷服务群体。这比什么抵押物都更能保证信贷安全。

(二)风险救助机制。对于因受自然灾害等不可抗力因素影响而不能按期还款的新型农业经营主体,政策性农业信贷担保机构与贷款银行要联手救助。在新型农业经营主体基本面没有恶化、未来经营可持续、不拖欠贷款利息、原担保方式不变、且风险敞口不扩大的前提下,银担双方要运用借新还旧、转贷、期限、品种调整等方式为其接续信用。

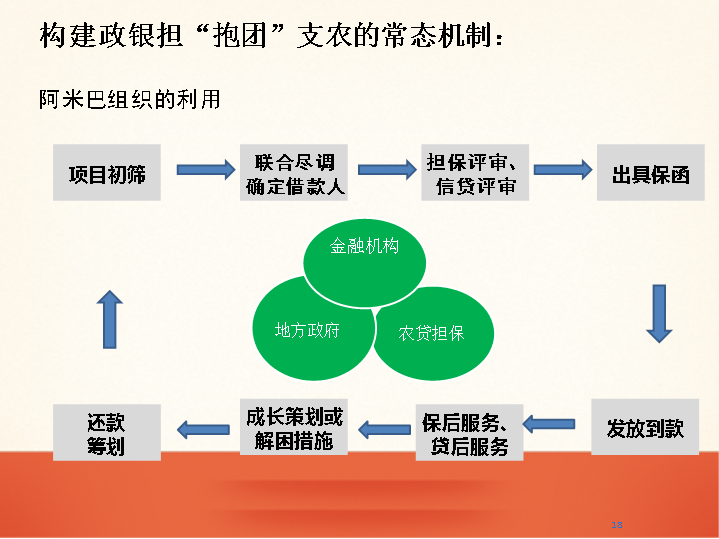

(三)协同服务机制。通俗地说,就是建立政银担“抱团”服务机制。一是在信贷全流程中构建政银担“抱团”服务机制,把政银担合力服务新型农业经营主体常态化(如图五所示)。二是充分发挥政银担“抱团”机制的“溢出效应”,全面提升服务标准和品质,开辟

(图五:构建政银担“抱团”支农的常态机制)

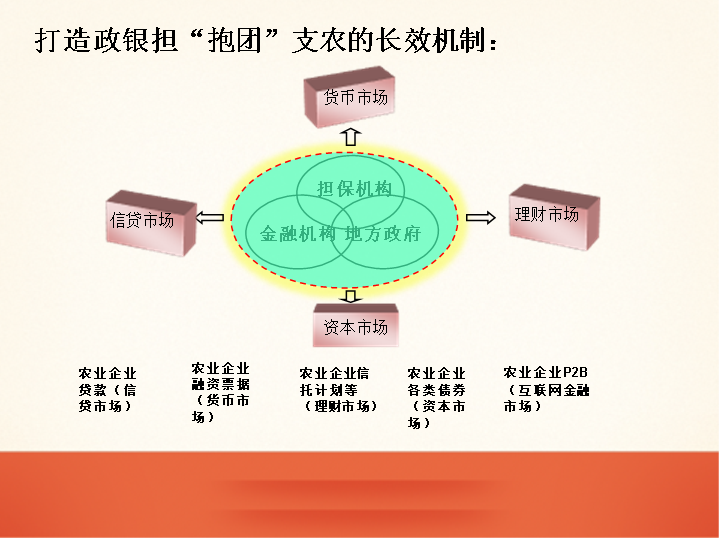

多重融资渠道、提供多类融资产品、组合多种金融资源,以更有优良品质、更有智力含量、更有创新特点的担保增信服务为新型农业经营主体纾解融资难、融资贵难题(如图六所示)。

(图六:构建政银担“抱团”支农的长效机制)

(四)综合保障机制。一是建立托底政策,终极维护信用链和信用生态。二是政府把相关各方工作质量和效果均纳入绩效考核,实现全覆盖、双挂钩。

(叶斌 安徽农业信贷担保有限责任公司 2016年3月20日)

友情链接